こちらの記事の続きです。

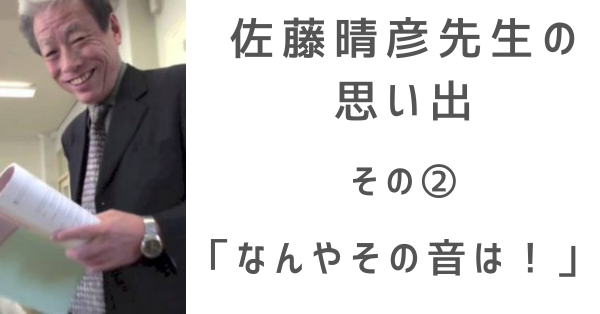

佐藤晴彦先生は、1年生のうちに中国語の発音を習得させることに執念を燃やしていた。

今回は、その授業のスタイルを紹介したい。

とはいっても、何かすごいメソッドがあったとか、特別なことをしていたというわけではない。

授業の進め方は基本に則った王道スタイルだった。単語をチェックし、文法を解説し、音読をするのである。

試験にも変にひねった問題は出なかった。

先生の授業の一番の特徴は、学生の机の間をぐるぐる回って、個別に発音をチェックして回る、ということだった。

一文ずつ学生を当てて発音させ、細かく修正を入れていく。

わたしたちのクラスは学生が40人くらいいたので、結構な時間がかかっていたが、それでも先生は必ずそれをやっておられた。

これは自分も後に外大の非常勤講師になったときに採用させていただいた方法である。

全員で一斉に音読する、いわゆる「コーラスリーディング」というものは、不思議なことに、なぜか実際よりも上手に聞こえてしまう。

声調は合っているし、有気音や無気音といった音も、ちゃんと出ているように感じてしまうのである。

教室に響き渡る声の中、教師は「わがクラスは素晴らしいではないか」という満足感を得ることができる。

しかし、個別に当てて読ませてみると、惨憺たる有り様で、声は出てないし声調はむちゃくちゃ、まるで中国語の体を成していないのである。

「全員で読んだときのキレイな発音は一体何だったのか?」

と、愕然とさせられる。

実際に教室で教えた経験を持つ人でなら、全力でうなずいてくれるだろう。

だから、この記事を読んでいる人の中で、集団授業でしか発音練習をしたことがない、という人には、できるだけ早い段階で誰かに個別にみてもらうことをおすすめしておく。

他の言語のことはわからないが、少なくとも日本語が母語の人(略して「日本人」)にとっては、中国語の発音はよほどセンスのある人でないと、集団の中で会得するのは困難である。

「不可能」と言っておいた方がいいかもしれない。

そして当然ながら「センスのある人」というのはごく一握りで、どこかのタイミングで誰かから個別にみっちり仕込んでもらわなければ、どうしても変なクセがついたり、間違ったまま覚えてしまう。

それを修正するのには、イチから学習するよりも長い時間がかかってしまう。

「誰かから個別にみっちり教わる」という機会を全員が得ることは難しい。佐藤先生は、それをわかっていて、できるだけ学生と一対一で向き合う時間を取っていたのだと思う。

もちろん、佐藤先生の授業だけではなく、神戸外大には発音の力を伸ばす環境がいくらでもあった。

佐藤先生に限らず、中国学科の先生方は授業時間外でも研究室で練習に付き合ってくださったし、先輩方も空き時間に食堂などで練習する機会を作ってくださった。

しかし、それでもなお、そうした機会を活かしきることのできる学生は、やはり少数派になってしまうのである。

これはもう「本人の意欲による」としか言いようがない。

「意欲」という一言で片付けてしまうのは少し酷かもしれない。眠っている意欲を燃え上がらせてくれるきっかけ、縁、幸運に出会えるかどうか、という偶然の要素にも左右される。その偶然を、可能な限り「必然」に近づけていくのが教師の役割であるのだが……

ちなみに、わたしはというと、全く活かしきれていない側の学生だった。先生や先輩方の個別練習にそれほど熱心に通っていたわけでもなかった。というか、ほとんど行かなかった。

わたしは1年生の間、少なくとも最初の半年くらいは、受験勉強を終えて手に入れた大学生という立場に浮かれて、勉強は最低限で済ませ、ほとんどぼーっと遊んで過ごしていた。

はっきりいって、初級の中国語の授業なんて、やることはそんなにない(ように見える)。複雑な活用や時制も覚えなくていいし、漢字を見ればなんとなく意味がわかってしまう。

ロシア学科やイスパニア学科の学生がややこしい活用や時制に苦しんでいる中、中国学科は最低限の学習でなんとかなってしまう。

そして、そのままぼーっとしているうちに、どんどん取り残されて、気付いたときには「さまよえる中級者」と化しているのである。

今の時代、すでに公然の秘密であるが、たとえ外国語大学であっても、大部分の学生は専攻語を十分に扱えるようにならず、「さまよえる中級者」のまま卒業していく。

わたしはその罠に絡め取られそうになっていたのを、辛くも脱出することができたのだが、その転機については、またどこかで改めて書く機会があるかもしれない。

話を佐藤先生の授業に戻す。

「集団授業であっても、発音は必ず個別にチェックする」、というのが、佐藤先生の一貫した方針だった。

この画像は先生の現役の最後の年に、授業にお邪魔させてもらって撮影したものだ。(この後実際に自分も発音して、“無事”OKを頂いた)

先生は、授業のかなりの時間を使って、一人ずつ発音させ、問題がある部分を指摘し、お手本を示し、そして次の学生へ進む、という作業をずっと繰り返しておられた。

下手な発音をすると、

「なんやその音は!」

「ちゃう!!」

「もう一回!!!」

という言葉が飛んでくるのである。(もっとキツいのもあった)

「ハッハッハッハ!」と朗らかに笑いながらではあったが、発音が苦手な学生は、どんどん近づいてくる佐藤先生の姿に恐怖を覚えていたという。

佐藤先生の学生への接し方、というか、「授業の厳しさ度合い」というのは、どうやら年代、あるいは学年ごとに異なっていたらしい。

自分よりだいぶ上の先輩などに話を聞くと、ここに書くのはちょっと憚られるような強烈エピソードが飛び出してきたりする。

わたしが教わっていたとき、佐藤先生はすでに50代後半で、もはや角が取れてしまっていたのか、大変和やかなものだった。

わたしたちのクラスの学生が比較的活発で、反応が良い、というか、打てば響くというか、良いリアクションをする学生が多く、先生も楽しかったのだろうと思う。

わたしたちのクラスでは、先生が教室を巡回しているとき、当てられた学生以外もみんな熱心に音読して、賑やかなものだった。

当てられた学生以外はシーンとしているというクラスもあったらしい。そういうクラスでは先生も寂しい思いをしたと言っておられた。

そんなわけで、わたしは特に超スパルタ教育をされたわけではなかった。

授業開始前に先輩からさんざん脅されて「一体どんな厳しい授業が行われるんやろか」とびびっていたので、ちょっと肩透かしを食らった気持ちだった。

ただ、いつもニコニコ顔の佐藤先生も、礼儀やマナーには厳しく、不真面目な態度の学生には容赦なかった。

教室で帽子をかぶっている学生には必ず取るように言っていたし、居眠りをしている学生には「立っとれ」と言ったりしていた。それに反発して、授業中に教室を出ていってしまったクラスメイトもいたことを記憶している。

上のようなエピソードからもうかがえるとおり、佐藤先生は本当に礼儀を大切にされる方で、「筋を通す」「義理を果たす」ということを何よりも大切にされており、人付き合いにおいて、それは徹底されていた。

このことについてはまた次回で紹介したい。

つづく