中国語の学習法として、かつてわたしは“听写”(ディクテーション)を長く実践してきました。

このサイトでも記事にして公開しています。「人気記事」のランキングにもちょくちょく入っているので、役立ててくれている人はそれなりにいるのかもしれません。

今はメインの学習法が暗唱や通訳訓練になっており、听写を積極的にすることはなくなってしまったのですが、ここ最近、わたしの中でにわかに听写が盛り上がっています。

しかし、その听写は今までと違って紙の上に書くのではなく、脳内で行うものです。

10月に入って、東京の品川にある「はりきゅうルーム カポス」という鍼灸院に異動したわたしは、電車通勤となりました(週3〜4日)。

その電車内で「脳内听写」をやってみることにしたのです。

中国語の音を理解する3段階

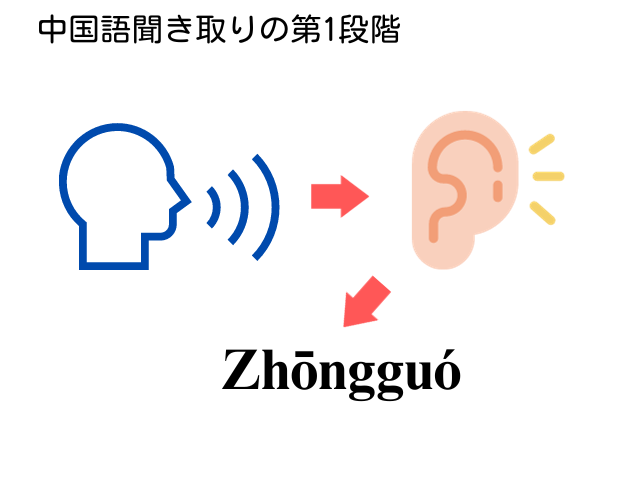

中国語を学習するとき、まずは聞こえてくる音とピンインを紐付けられるようにする訓練をします。(第1段階)

第1段階がある程度できるようになってきたら、それと並行して、ピンインとセットで漢字が浮かんでくるよう、地道な訓練をしていきます。(第2段階)

ちなみに、初学者がいきなり第2段階から始めようとすると、遅かれ早かれ「詰んで」しまいます。永久に中級をさまようことになってしまいますので、必ず第1段階を経るようにしてください。

さらにその段階を経ると、漢字を思い浮かべなくても、音から直接意味が入ってくる段階がやってきます。

わたしたちが日本語を聞いて、ひらがなや漢字をイメージせしなくても、頭の中に概念そのものが展開されていく状態に相当します。(第3段階)

脳内听写―第2段階の徹底

もちろん、この第1〜第3までの段階というのは明確に区切ることができるわけではありません。

知らない単語が出てきたら第1段階、あるいは第2段階に戻ります。相手のなまりや、自分の知っている/知らない分野・業界といった要素に左右されますので、どれだけ訓練してもあらゆる音を100%第3段階で処理することはできません。

日本語でも、知らない単語が出てきたらネットで調べたり、「それって漢字でどう書くの?」とか尋ねたりしますよね。

母語であっても、あらゆる分野のあらゆる語彙をすべて聞いて即座に理解できるということはないわけなので、完全な第3段階というのはありません。終わらないマラソンです。

それは置いておいて

今回わたしが実践してみる「脳内听写」は、あえて第2段階にとどまり、聞こえてきた音を脳内で漢字としてイメージし、頭の中で視覚的に保持することです。

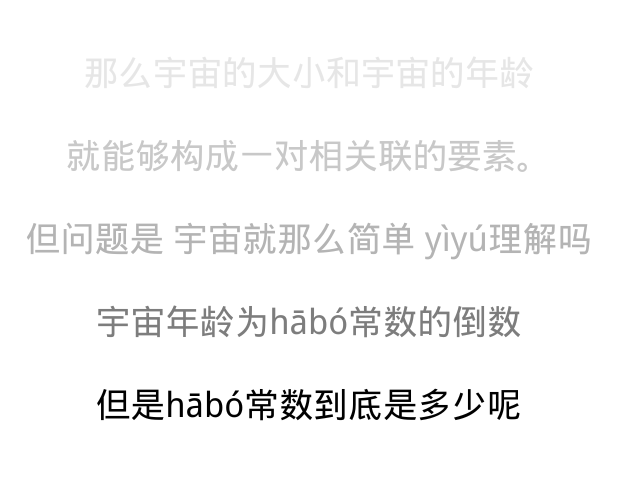

例えば、わたしは今聞いている番組を、頭の中でこのように処理しています。

頭の中に真っ白な画面を想像して、そこに聞こえてきた音が、パッ、パッ、と文字になって表示される様子です。(伝わりますかね?)

すぐに漢字にできなかった語は、画像のようにピンインで表示されています。上の方の字が薄いのは、記憶が薄れてしまっていることを表しています。

なぜ、わざわざそんなことをするか。

それはひとえに

「短期記憶力の向上に役立つかもしれない」

という考えからです。

全然、何の確証も、根拠もありません。ただの思いつきです。

10月から通訳学校(オンライン)で勉強を始めました。最終的には同時通訳者を目指していますが、今は逐次通訳の訓練をしています。

そこで鍵となるのは、聞こえてきた発話を、そのまま一旦頭に留めておく短期記憶の能力です。覚えていない話を訳すことはできません。

もちろん、メモも取りますが、それはあくまで補助的なもので、あくまでも自分の頭で記憶することが主であるといわれています。

そういうことであれば、音だけの記憶を一生懸命保持するよりは、一度自分の頭の中で听写をした原稿を作ってしまえば、(脳内とはいえ)視覚を利用した記憶の参照ができるようになるかもしれないという仮説を立てました。

そろばんの上級者が、脳内にそろばんを再現して計算できるのに近いかもしれません(違うか?)。

まだ始めたばかりなので、効果があるのかどうかもよくわかりませんが、少なくとも、数字の記憶には役立ちそうな感覚があります。

↑こんな感じで、頭の中に映像を保持して、必要に応じて呼び出せるようになったらいいな。無理かな〜

要するに、集中して丁寧に聴くということ

「脳内听写」は、訓練によって頭の中にモニターのような視覚空間を作り出し、それによって記憶力が向上するかもしれないという下心、というか、妄想によるチャレンジですが、要するにこれは

「一音も漏らさないよう、集中して聴く」

ということに他なりません。

別に上級者ぶるわけではありませんが、耳に入ってくる中国語がそれほど苦労せずに理解できるようになってくると、手抜きが始まります(耳抜き?)。

特に、リスニングやシャドーイングの練習はスキマ時間との相性がよいので、「ながら学習」の地位に置かれがちです。

しかし、いくらルーティンワークをしながらだからといって、100%内容に集中できるわけではありません。そうすると、耳から音は入っていても、大して内容が理解できていないことに気がつきます。

シャドーイングなんかもそうで、全然意味を理解していなくても、声だけでついていくことはまったく難しくありません。

そんなので、勉強ができているわけがありませんね。

自分は幸か不幸か、また電車で座っているだけの時間が生活の中に入ってきたので、思いっきり集中して「聴く」という原点に立ち戻ってみよう、そう思ってこの「脳内听写」を始めてみたのでした。

まあ、(映像記憶とかができる)一部の天才じゃないと無理じゃないかと思いますが、集中して聴く練習にはなっているので、続けてみるつもりです。